박제가 되어 버린 짝사랑을 아시오?, 신랄했던 ‘라디오 헤드’의 시대

d

‘라디오헤드(Radiohead)’

90년대 혜성처럼 등장한 영국의 밴드, 라디오헤드. 지금이야 이들의 이름과 면면을 모르는 사람들은 없겠지만 당시엔 아톰이 그려진 오렌지 티셔츠, 타이트한 스트라이프 롱슬리브, 정돈되지 않은 머리까지. 너드미로 무장한 프론트맨을 보고서 누가 이 밴드가 '록 음악'을 할 것이라고 생각했을까.

< 낭만주의와 카오스, 라디오헤드의 시작 'On A Friday' >

"The best decision i made. The art college thing just blew my mind and without those three years i wouldn't have been creatively prepared for what happened after." (내가 내린 최고의 결정이었다. 예술 대학에서의 시간은 놀라웠고, 그 3년의 시간이 없었다면 이후의 일들을 창의적으로 준비하지 못했을 것.) / 2019, Desert Island Discs, Thom Yorke

라디오헤드의 프론트맨 톰 요크, 베이스의 콜린 그린우드, 기타는 에드 오브리엔와 콜린의 동생 조니 그린우드, 드럼을 담당하는 필 설웨이, 5명의 멤버들의 만남은 1988년 영국 옥스포드 사립 학교 애빙던 스쿨에서 시작된다. 당시 엄격했던 학교에서 벗어나 매주 금요일마다 학교 음악부에서 희망을 찾았고, 금요일마다 모여 연습한 멤버들은 자연스레 'On A Friday'로 밴드명을 짓기로 결정한다. 음악에 몰두하고자 했던 이들에게도 '대학교 진학'은 피해 갈 수 없었는데, 조니를 제외한 4명의 멤버들이 대학교에 진학하며 밴드는 잠시 휴지기를 갖는다.

라디오헤드의 멤버들에게 당시 밴드 활동이 중단되며 음악적 행보가 멈췄다고 묻는다면, 하나같이 "No"를 외칠 것. 톰 요크는 엑시터 대학교에서 미술과 문학을 전공하며 다양한 밴드에서 활동을, 에드와 필 설웨이는 기타 연습과 드럼 독학을 이어갔으며, 콜린은 캠브리지 대학 영문학을 전공하며 레코드 샵에서 음악 산업에 대한 전반적인 지식을 쌓아갔다. 훗날 레코드샵에서 일하는 콜린은 우연히 EMI 음반사 관계자와 만나게 되면서 'On a Friday'의 1집 데모를 전달하게 된다. 각 멤버들이 일으키는 연쇄 작용 덕분인지 이들은 대학교가 갖는 이점에 대해 호평을 아끼지 않는다.

'Radiohead'라는 이름을 갖기 전, 'On a Friday'의 첫 데모 'happy song'과 'Sinking Ship'은 지금의 라디오헤드 음악을 떠올릴 수 없는 음악이다. 우중충하고, 시리어스한 음악을 하고있는 라디오헤드의 앨범들과는 달리 데모곡은 'On a Friday'라는 밴드명에 걸맞게 유쾌하고 통통 튀는 사운드로, 그들이 동경했던 전설적인 밴드 Queen과 Taliking Head의 사운드를 닮아있다. 하지만 톰 요크의 처연한 목소리와 멜랑꼴리한 가사는 과거부터 지금까지 여전히 유효한 걸 알 수 있다.

< 촌스러운 이름 대신 'Radiohead'로 >

레코드 샵에서 밴드의 데모 1집을 받았던 EMI는 이들과 계약을 맺고자 했고, 동시에 밴드명 'On a Friday'이 촌스럽다며 개명을 원한다. 멤버들은 어린 시절부터 이어왔던 이름을 바꾼다는 것이 탐탁지 않았지만 그들은 곧장 평소에 동경하던 밴드인 'Talking Heads'의 곡 제목 'Radio head'를 밴드명으로 짓는다.

비틀즈, 퀸, 핑크 플로이드, 섹스 피스톨즈까지 전설적인 밴드가 속해있던 음반사와의 계약이라니, 기뻐해도 부족할 망정 계약 당시 몇몇 팬들에게 라디오헤드의 EMI 계약은 눈엣가시였다. 과거 대기업의 횡포와 세계화에 대한 반감을 표출하며, 사회 운동에 일가견 있던 톰 요크의 평소 행보와는 다른 결정이었기 때문. 하지만 그들의 음악을 많은 사람에게 알리기 위해서라면 EMI의 볼륨은 빼놓을 수 없었다.

< 박제되어버린 찐따의 사랑 이야기 [Creep] >

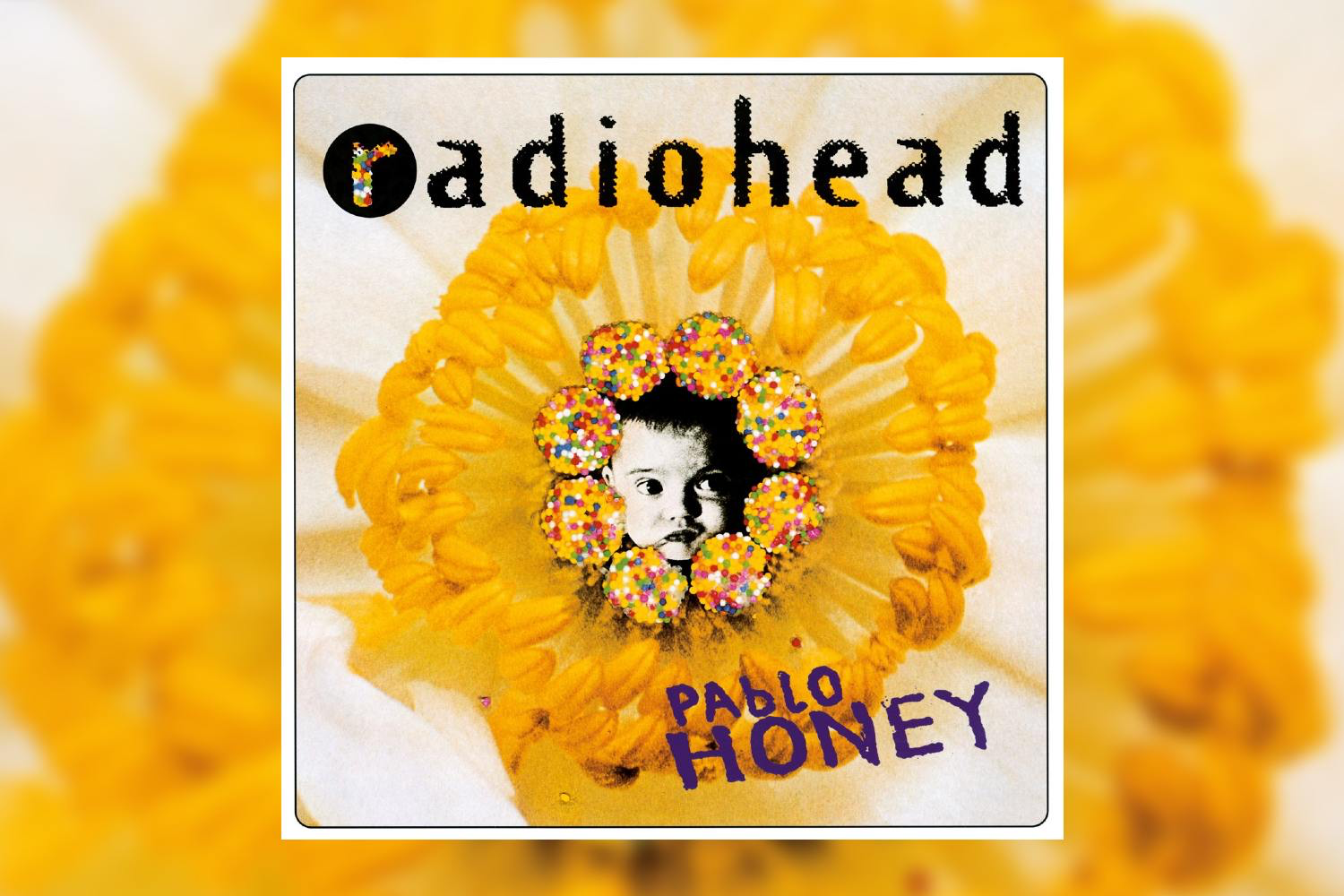

음반사와 계약 이후, 1992년 싱글 앨범 [Creep]을 시작으로 1993년 첫 정규 앨범 [Pablo honey]를 발매하게 된다. ‘Creep’ 발매 초반, UK 차트 22위에 오르지만, 당시 90년대 오아시스와 블러의 활기차고 싱그러운 브릿팝이 판치고 있던 시기였기에 라디오헤드의 침울한 곡 분위기는 정서에 맞지 않다며 고개를 돌린다. 발매하고 한 달 뒤인 3월, 이스라엘 DJ Yoav Kutner가 자신의 라디오에 정규 앨범의 수록곡 'Creep'을 자주금 방송하면서 본국이 아닌 타국에서 인기를 얻기 시작한다. 뒤이어 미국 라디오 방송국에서까지 라디오헤드의 'Creep'이 방영되면서 인기가 이어지고, 뒤늦게 본국인 영국까지 그 열기가 전해져 록스타의 반열에 오른다.

곡 'Creep'의 제작 배경엔 리더인 톰 요크의 자전적인 이야기가 빠질 수 없다. 톰이 다니던 엑시터 대학교의 한 콘서트장에 나타난 한 여자를 보고 첫 눈에 반하지만, 그는 그녀에게 한 마디도 건네지 못했다. 그녀를 본 이후, 몇 주 동안 뒤를 쫓아다니지만 따라다니기만 할 뿐 결국 말 한 번 붙이지 못하고 톰의 짝사랑은 끝이 난다. 강렬했던 사랑에 여운이 길었던 건지, 그가 느꼈던 사랑의 고통과 사랑 앞에서 아무것도 하지 못한 경험을 통해 탄생한 노래가 라디오헤드의 인생을 뒤바꿔 버린 것.

곡이 메가히트를 치면서, '라디오헤드'라는 밴드를 찾기보다 'Creep'이라는 곡 하나만 들으러 오는 관중들이 많아졌다. 곡 덕분에 활동 시작부터 손익분기점을 넘겼지만, 매 공연마다 'Creep'은 빠질 수 없었고 멤버들은 '원 히트 원더'로 커리어를 마감하게 될까 두려워했다.

속설로 라디오헤드는 이 곡을 좋아하지 않는다. 잦은 라이브와 이 곡만 찾는 팬들, 한 곡에 밴드의 위엄을 가려져 버린 것이 주된 이유겠지만, 어쩌면 톰 요크는 본인의 흑역사를 더이상 상기시키고 싶지 않았을지도 모른다. 하지만 날카롭고 거친 기타 리프와 울부짖는 톰의 보컬 덕에 30년이 지난 지금도 여전히 사랑 받고 있는 곡이다.

< Nirvana의 아류작? [Pablo honey] >

히트곡 'Creep'이 삽입곡으로 들어간 라디오헤드의 첫 정규 앨범 [Pablo honey]은 미국의 'Nirvana'와 'Pixies' 같은 얼터너티브 록 기반의 그런지한 사운드를 들려준다. 게다가 자기 파괴적인 가사와 몸을 배배 꼬며 노래하는 노란머리 프론트맨의 모습은 Nirvana를 떠오르지 않을 수 없었다. 그만큼 이 곡은 일반적인 얼터너티브 록과의 차별성을 보여주기에는 어러웠고, 그들만의 색을 돋보이기엔 부족했기에 'Nirvana의 아류'로 남는 듯했다.

< 낭만적 염세주의의 시작, [The Bends] >

단숨에 오른 스타의 반열에 부담감은 커져만 갔던 라디오헤드. 1995년 정규 2집 [The Bends]가 발매된다. 메가 히트를 쳤던 [Pablo Honey]와 사뭇 분위기가 다르다. 총 12개의 트랙으로 구성된 2집 앨범은 전통적인 록 사운드로 1집보다 더욱 정교하고 섬세한 작업으로 정제된 밴드 사운드를 들려준다. 또한 정규 1집의 경우, 은은하게 퍼지는 우울감과 자전적 경험에 맞닿은 개인적인 곡이었다면 정규 2집으로 돌아온 라디오헤드는 더 넓은 세상의 이야기를 곡에 담기 시작한다. 눈에 보이는 것을 물리적으로 관찰하기보다 그것들이 우리의 의식 속에서 어떻게 자리 잡았는지 생각하고, 자전적인 경험과 외부적 사건에 대해 본질을 깊이 톺아본 생각들을 가사로 써 내려간다. 이전보다 어둡고 연약한 국면을 드러내며 말이다.

Track 2 - High and Dry

I need to wash myself again

다시금 나를 씻어내야겠어

To hide all the dirt and pain

모든 찌꺼기와 고통을 감추기 위해

Cause I’d be scared that there’s nothing underneath

그 속에는 아무것도 없다는 게 두려울 테니

I’m just lying in a bar with my drip feed on

난 그냥 술집에서 커피나 마시며 누워 있어

Taliking to my girlfriend waiting for something to happen

여자친구와 이야기하지, 뭐라도 일어나길 기다리면서

Where do we go from here?

이제 어디로 가야하지?

The planet is a gunboat in a sea of fear

이 지구는 공포의 바다에 떠다니는 포함이야

And where are you?

근데 넌 어디 있는 거야?

I wanna live and breathe

살고 싶어, 숨쉬고 싶어

I wanna be part of the human race

나도 인류의 일부가 되고 싶어

기타, 베이스와 드럼이 터져 나온 뒤, 톰 요크의 외침으로 끝나는 곡. 에너지 넘치는 사운드로 활력과 만족감을 느낄 수 있는 곡 분위기지만, 가사 속엔 '행복'과 '희망'은 찾아볼 수 없다. 버려진 사람들, 고립된 사람들, 스스로가 인간이라고 생각하지 않는 사람들까지. 2집의 앨범 속엔 곡 [The Bends]처럼 어두운 이미지가 그려진다. 지루하지 않은 곡에 밴드가 주는 에너지는 슬픔과 분노, 두려움. 지극히 개인적인 자기 파괴에 관한 이야기 보다 얽히고 설킨 세상에 대한, 모종의 감정들을 담고 있다.

Track 3 - High and Dry

Drying up in conversation

점점 대화에 지쳐가며

You will be the one who cannot talk

넌 아무 말도 내뱉지 못하겠지

All your insides fall to pieces

네 내면은 산산조각나고

You just sit there wishing you could still make love

그저 앉아서 네가 다시 사랑을 할 수 있도록 바라고만 있을 뿐

Oh, it's the best thing that you ever had

아, 이건 네가 가졌던 것 중에 가장 좋은 거야

The best thing you ever, ever had

네가 가졌던 것 중에 가장, 가장 좋은 거야

It's the best thing that you ever had

이건 네가 가졌던 것 중에 가장 좋은 거야

The best thing you've had has gone away

네가 가졌던 것 중에 가장 좋은 게 사라져 버렸지

So don't leave me high

그러니, 나를 홀로 두지 마

Don't leave me dry

나를 메말라 가게 두지 마

Don't leave me high

나를 홀로 두지 마

Don't leave me dry

나를 메말라 가게 두지 마

Don't leave me high

나를 홀로 두지 마

정규 1집의 'Creep'을 즐겨들었다면 2집의 'High and Dry'도 거부감없이 즐길 수 있다. 'Creep'의 대성으로 인해 EMI는 'Creep'같은 곡을 고집했다. 라디오헤드는 그들만의 음악을 하고자 했지만, 음반사의 압박에 의해 'High and Dry'는 세상 밖에 나왔다. 서정적인 멜로디와 가사, 어쿠스틱 사운드. 1집 [Pablo Honey] 제작 당시 만들어진 곡이기에 라디오헤드의 색깔은 드러나지 않는다.

Track 4 - Fake Plastic Tree

Her green plastic watering can

그녀의 초록색 플라스틱 물뿌리개

For a fake Chinese rubber plant

가짜 중국산 고무 나무를 위한

In a fake plastic earth

가짜 플라스틱 흙 속의

That she bought from a rubber man

그녀는 고무 남자에게서 그걸 샀지

In a town full of rubber plans

가짜 계획들로 가득한 마을에서

To get rid of itself

스스로를 없애기 위한

He used to do surgery

그는 예전에 성형수술을 했었어

For girls in the eighties

1980년대 여자애들을 위한 수술을

But gravity always wins

하지만 언제나 주름살은 생겨

She looks like the real thing

그녀는 진짜처럼 보여

She tastes like the real thing

그녀는 진짜인 것처럼 느껴져

My fake plastic love

내 가짜 플라스틱 사랑

90년대 런던의 부동산 시장 붕괴로 인해 인공 식물로 이루어진 카나리 워프 지역에서 영감을 얻어 제작된 곡. 가짜 얼굴, 가짜 사랑, 가짜 식물, 가짜 행복, 현대 사회에서의 가짜들. 물질주의적 세상에 ‘순수’는 찾아볼 수 없고, 기어코 맞춰가는 세상 속에 맞지 않은 옷을 입는 현대인들의 태도를 꼬집는다. 이렇듯 정규 2집부터 라디오헤드는 밴드만의 색을 보여주며, 현대 사회를 향한 비판과 인간의 연약함을 직시하기 시작한다.

<세상 끝에 다다른 우리들, [OK Computer]>

정규 2집까지 성공적으로 마친 라디오헤드는 본격적으로 실험적인 음악을 시도한다. 대중적인 범주에서 멀어지고, 그들의 모습을 보여주기 시작한 앨범, [OK Computer]와 [Kid A]. 90년대 브릿팝과 얼터너티브, 동시대 영국과 미국 밴드들을 정의하는 장르이지만, 3집 앨범 이후 라디오헤드에겐 더이상 어울리지 않는 호칭이 된다. 이전 앨범 [The Bends]에서 보여준 어쿠스틱과 정통적인 기타의 사운드에서 벗어나고자 했던 이들은 '신디사이저', '글로켄슈필', '첼로', '멜로트론', '드럼머신' 등 전자 악기를 사용해 전자음악을 만들기 시작한다. 오묘한 록 사운드와 일렉트로닉, 게다가 오케스트라 편곡까지 결합하며 다층적으로 쌓인 사운드로 록의 새로운 지평을 연 앨범으로 평가된다.

가사 속엔 인간이 모인 사회와 정치적 관념을 담은 날카로운 사회 비판이 담기며, '좌절'도 '희망'도 없던 라디오헤드의 음악엔 볼 수도, 알 수조차도 없는 '공포'가 엄습해 오기 시작한다. 1997년 세기말, 기술의 발전으로 사회는 급진적인 변화를 맞이하고, 기술 중심 사회로 나아가는 시기. 편리해진 생활에 찬사를 보내는 이들도 있었지만, 라디오헤드는 인간이 대체된다는 것에 불안감과 공포를 느낀 듯 [OK Computer]을 발매한다.

Track 7 - Fitter Happier

Fitter, happier, more productive

더 건강하게, 더 행복하게, 더 생산적이게

Comfortable

편안히

Not drinking too much

술을 너무 많이 마시지 않고

Regular exercise at the gym

체육관에서의 규칙적 운동

Three days a week

일주일에 3일

Getting on better with your associate employee contemporaries

동료 직원과 더 잘 지내기

비틀거리며 나아가는 현대인의 참상을 보여주는 곡. 시작부터 컴퓨터의 목소리가 지리멸렬한 문장들을 읽어 내려간다. 인간적이지만 따분한 말과 비인간적인 목소리, 현실과 비현실의 혼재가 가득한 세기말 혼란을 표출한 곡, [Fitter Happier]는 존재하지 않는 대상을 존재하는 것처럼 만들어 놓은 인공물, 시뮬라크르를 설명한다. 대기업의 횡포, 인간이 톱니바퀴(현실)가 되어가는 상황 속에서 기업과 자본주의가 보내는 메시지(가짜)에 현혹된 이들이 더이상 실재를 구분할 수 없는 '과다실재' 상태에 다다른다. [Fitter Happier]는 이 세태를 꼬집어 기업 지침과도 같은 가사와 무미건조한 컴퓨터의 목소리로 공허한 자본주의를 비판한다.

Track 12 - The Tourist

It barks at no one else but me

그놈은 나한테만 짖어 대

Like it's seen a ghost

귀신이라도 본 것처럼

I guess it's seen the sparks a-flowin'

불꽃이 흐르는 걸 본 거겠지

No one else would know

다른 사람들은 아무도 모를 거야

Sometimes I get overcharged

때로 난 과충전돼버려

That's when you see sparks

그때 불꽃을 보게 되는 거지

They ask me where the hell I'm going

그들은 내가 대체 어딜 가냐고 물어봐

At a thousand feet per second

초속 1000피트의 속도로

Hey man, slow down, slow down

이 사람아, 천천히 가, 천천히 가

Idiot, slow down, slow down

멍청아, 천천히 가, 천천히 가라고

앨범 [OK Computer]에서 늘 '좌절'과 '우울'로 희망적이기보다 허망한 미래를 그렸던 라디오헤드. 그럼 우린 앞으로 어떻게 살아가야 하는지에 대한 방법을 제시한 곡이다. 라디오헤드의 멤버 조니 그린우드가 프랑스를 여행 중이던 미국인 관광객들을 보고서 '느리게 살아가는 법'에 대해 고심해 보던 중 탄생했다. 그렇기 때문에 곡의 전체적인 내용은 관광객을 비추어 볼 수 있다. 하지만 라디오헤드는 단순하고 진부한 것에 그치치 않았다. 조니가 보았던 관광객을 로봇에 비유하여, 가사 속 주인공에게 스파크가 터져 불꽃이 보이거나 과충전이 된 바쁜 삶에서 서서히 매몰되며 고장 나 무너져 내리고 있는 과정을 명시한다. 비관적 여정을 서술하는 데에 그치지 않고, 라디오헤드만의 위로를 건넨다. "Idiot, slow down, slow down"

< 라디오헤드 = 카타르시스 >

우린 왜 음울한 라디오헤드의 음악을 듣는 걸까. 90년대를 풍미했던 오아시스, 블러와 같은 싱그러운 음악이 아닌 라디오헤드의 어두움을 우린 어떻게 받아들이고, 이해할 수 있었을까. 누구나 공감할 법한 공포와 불안으로 공통된 감정을 이끌어내는 데에 이유가 있겠지만, 진정한 이유는 음악이 갖는 본질에 있다. 음악으로 인해 격렬했던 감정이 경감되거나 고요했던 감정이 다시금 격렬해지는 음악의 힘은 내면을 정화시켜 준다. 감정의 고조가 사그라들고, 해소되는 것은 감정의 정화, 즉 카타르시스를 느낄 수 있다는 뜻이다.

라디오헤드의 음악은 폭발적인 클라이맥스 혹은 서서히 클라이맥스로 향하는 곡 전개가 대부분이다. 그런 전개 과정 속 우린 절정 이후에 고요함을 느끼고, 고요함으로 향하는 방향성을 정한다. 라디오헤드는 카타르시스로 향하는 여정 속엔 행복을 위협하는 '기술 중심 사회', '정부', '문화적 압력', '자본주의' 등과 같은 공포가 자리한다고 말한다. 그렇게 공포를 마주한 청자들은 스스로가 갖는 결점과 고통을 마주하고, 불행에 직면하여 보다 더 행복의 본질을 생각하게끔 한다.

이처럼 라디오헤드는 인간 본연의 연약함을 가감 없이 드러내며, 동반된 공포는 우리가 살아가는 데에 있어 그저 보통의 감정임을 분명히 한다. 동시에 모두가 같은 감정을 갖고 있다는 것을 인식시킨 뒤, 올바른 사회를 보고 타인을 온전히 바라볼 수 있는 힘을 부여한다. 그들의 음악이 건넨 카타르시스엔 삶을 인식하고 이해시키는, 그런 힘이 있다.

Editor / 이정민(@jeongmlnlei)

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)