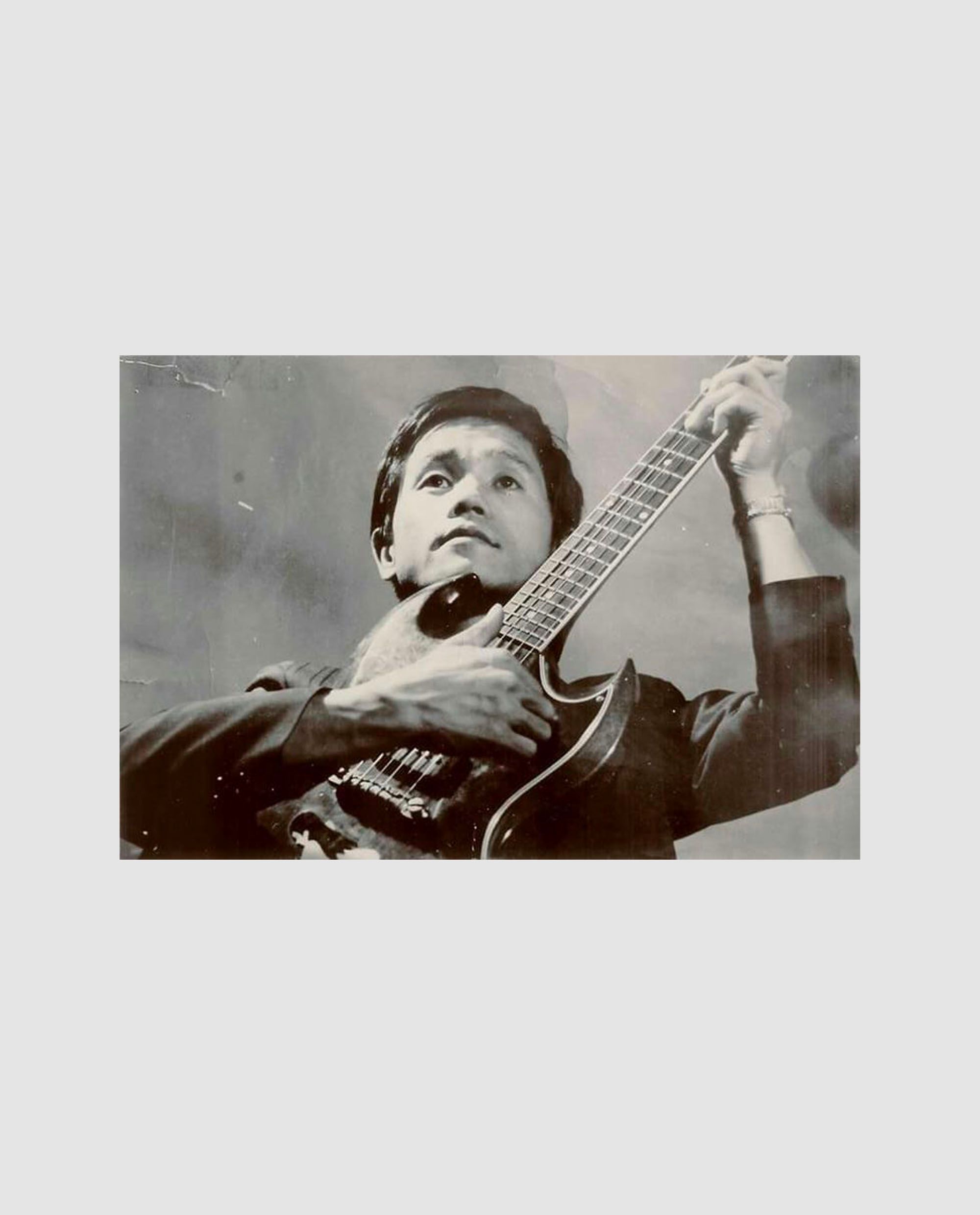

한국형 싸이키델릭 록의 시대를 연 뮤지션 <신중현>

ㅇㅇ

한국 대중음악의 역사에서 ‘신중현’이라는 이름은 단순한 음악가 이상의 상징성을 지닌다. 한국 최초의 본격적인 록 음악을 선보인 인물이자, 싸이키델릭, 블루스, 펑크 등 장르의 경계를 넘나들며 전무후무한 사운드를 구축한 예술가에 가깝다.

1938년 서울에서 태어난 신중현은 해방과 전쟁, 폐허와 부흥이 혼재한 시대를 온몸으로 통과한 세대였다. 6.25 전쟁 후 미군 부대에서 시작된 그의 음악 경력은 단지 생계의 수단이 아니었다. 그는 군복을 입은 외국인들의 블루스와 소울, 록앤롤을 ‘기술’로만 흡수하지 않고, 그것을 자기 언어로 ‘해석’하기 시작했다.

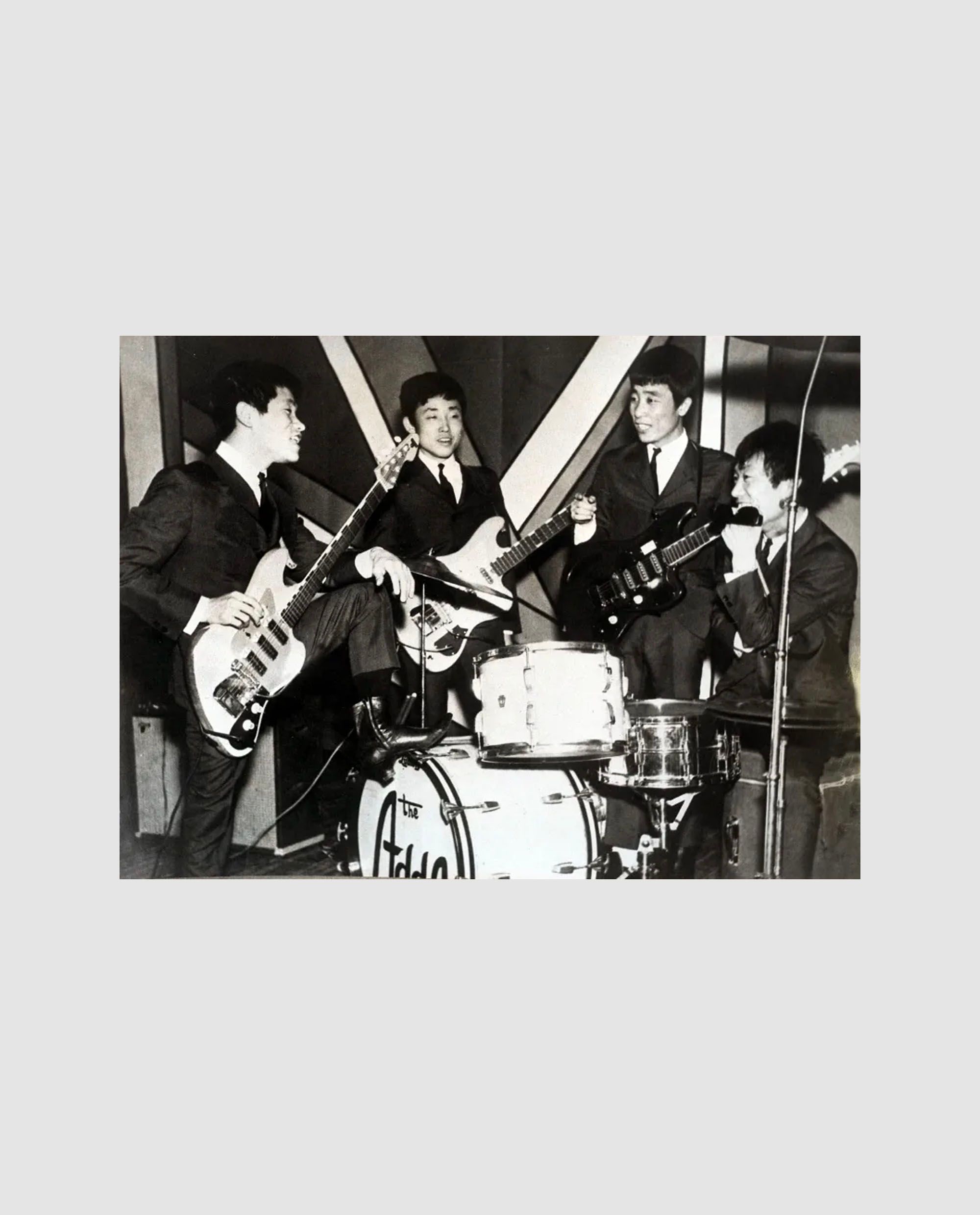

미군 클럽에서 ‘에드 훠’라는 예명으로 연주하던 시절, 그는 일찍이 지미 헨드릭스, 제임스 브라운, 레이 찰스 같은 뮤지션들에게서 음악적 영향을 받았다. 하지만 단지 흉내 내는 수준에 머물지 않고, 그 사운드에 한국적인 정서를 덧입히려는 시도를 멈추지 않았다. 그 결과는, 기존 대중가요의 정형성을 탈피한, 완전히 새로운 ‘한국형 싸이키델릭 록’의 탄생이었다.

<밴드라는 집단 창작의 실험실>

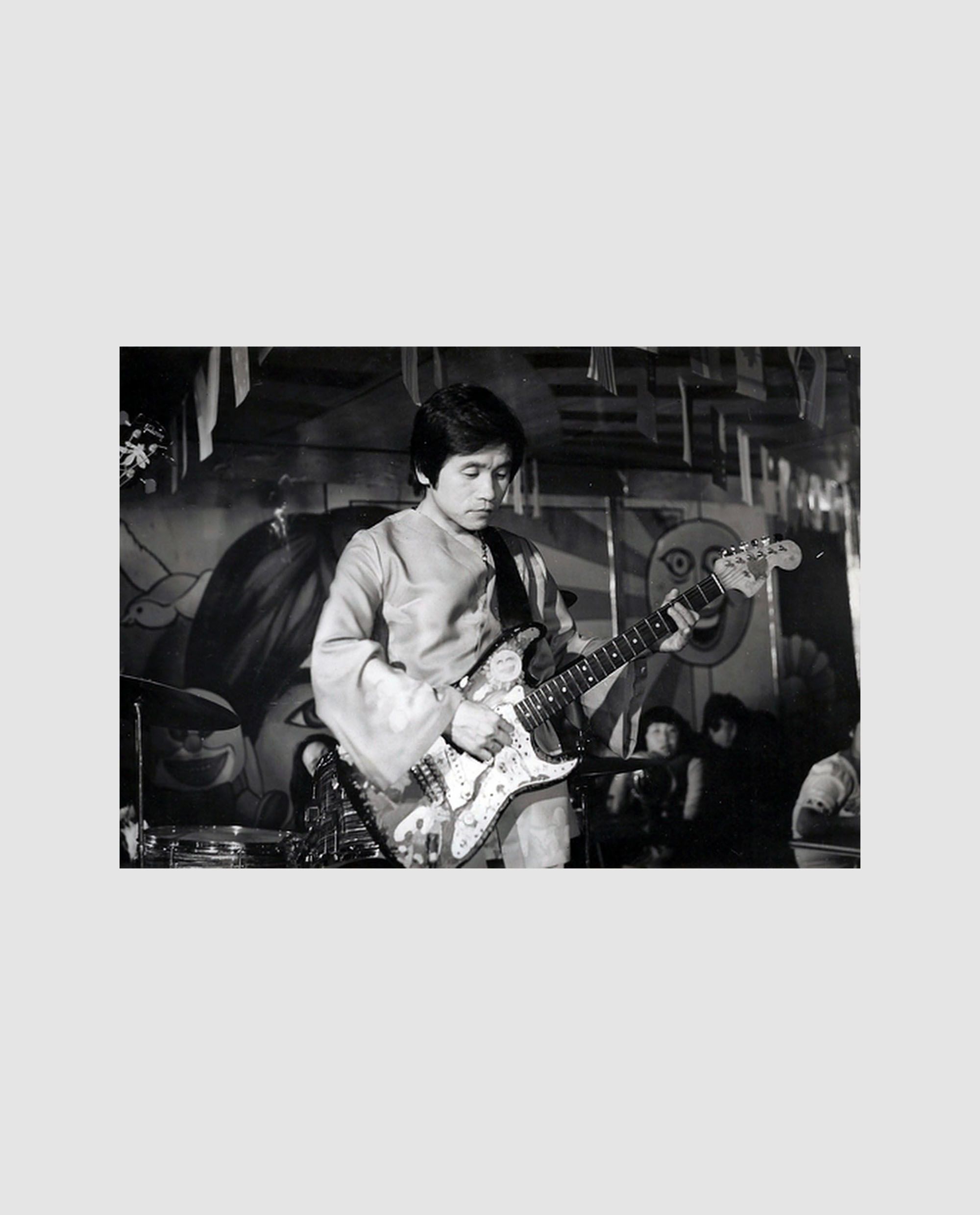

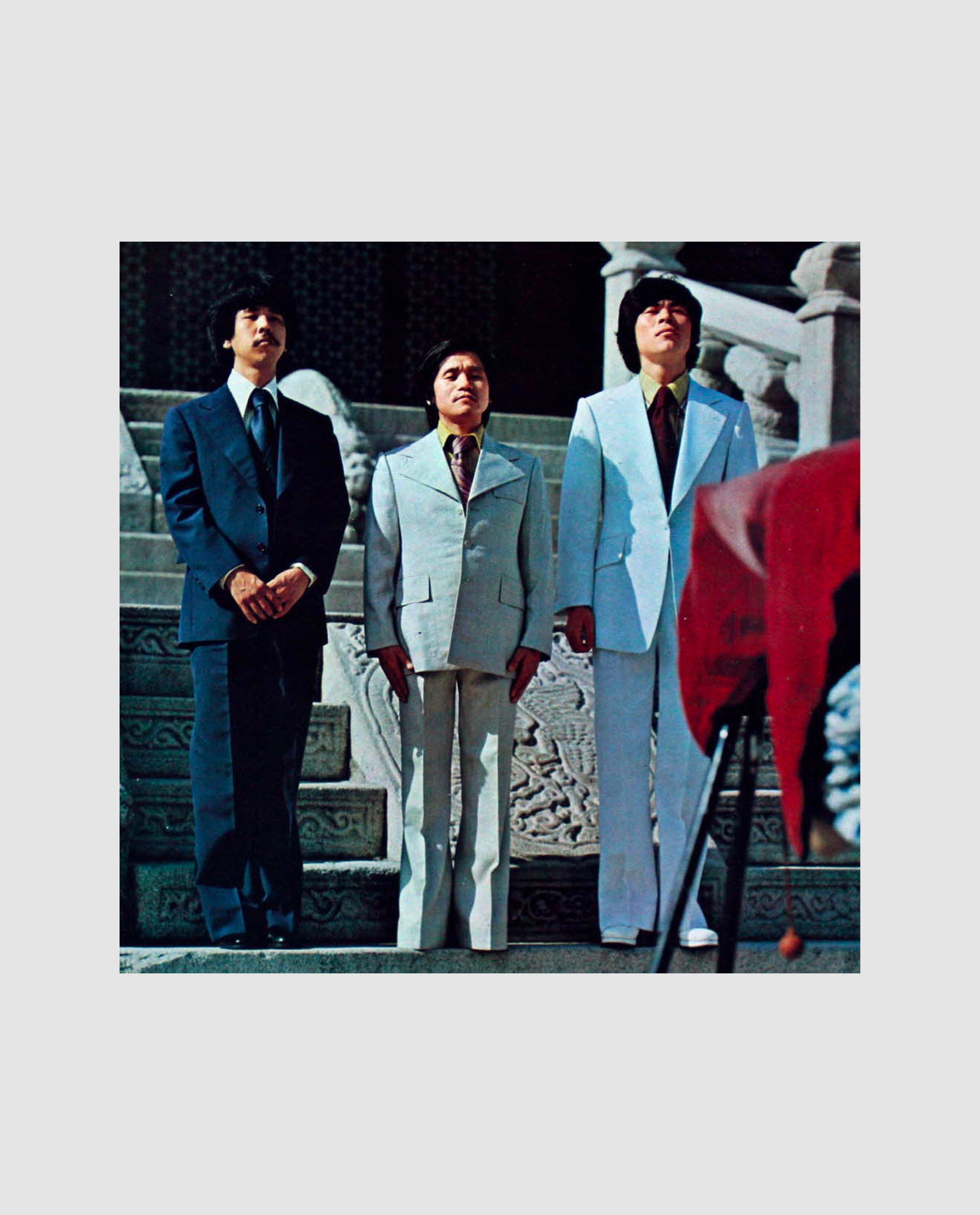

신중현은 ‘솔로 뮤지션’이라기보다는 늘 밴드 중심의 창작을 지향했다. 그는 음악을 혼자서 완성하는 것이 아니라, 다양한 연주자들과의 충돌 속에서 진화해야 한다고 믿었다. 그래서 그의 경력에는 수많은 밴드 이름들이 등장한다. '덩키스', '퀘션스', '더 맨', '세 나그네', '신중현과 엽전들'… 각각의 밴드는 단순한 연주 그룹이 아니라, 하나의 시대정신과 실험정신을 담은 창작의 유닛이었다.

가령 ‘신중현과 엽전들’은 전통 악기인 꽹과리의 리듬감을 차용하고, 한복 스타일의 의상을 입고 등장하는 등, 동양적 사운드와 이미지를 록이라는 매체에 접목하려는 파격적인 시도였다. 당시로선 상상조차 어려운 일이었으며, 그 시도는 그저 ‘스타일’이 아닌 시대에 대한 저항이기도 했다.

<‘자유의 음악’이 금기시되던 시대>

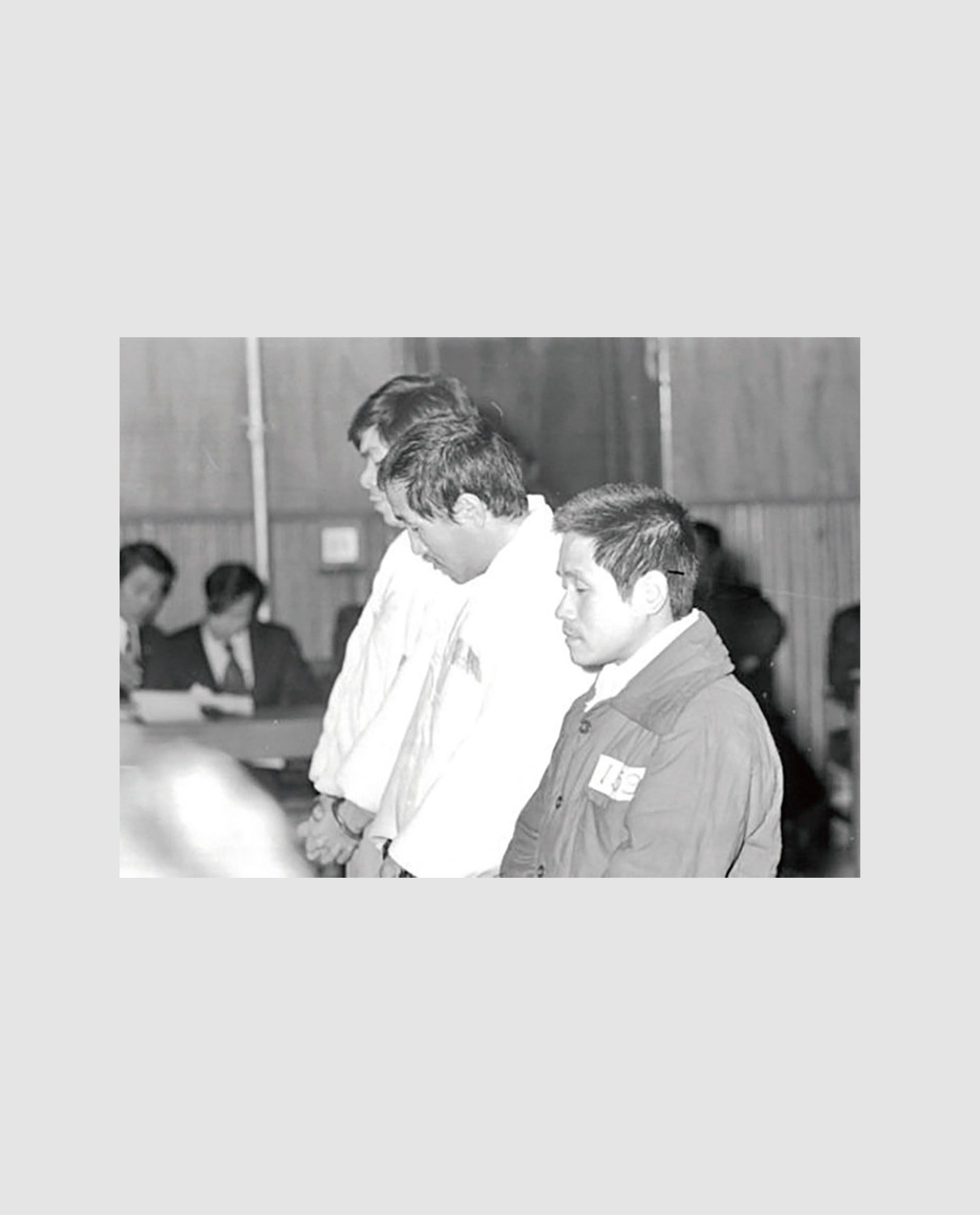

신중현의 음악은 본질적으로 자유에 대한 열망이었다. 그래서 그의 존재는 곧바로 권위적인 체제와 충돌하게 된다. 박정희 정권 하에서 그는 몇 차례에 걸쳐 압박을 받았고, 결국 “박정희를 찬양하는 노래를 만들어달라”는 요청을 거절하면서 정부의 눈 밖에 나게 된다. 그 결과는 가혹했다. 그의 음악은 방송 금지곡으로 지정되었고, 이후 그는 ‘대마초 사건’이라는 명목으로 체포된다.

하지만 대마초 혐의가 본질적인 이유가 아니었다는 건, 당시 음악인들과 팬들 사이에서는 공공연한 사실이었다. 그는 정치권력에 맞서는 뮤지션의 대표적인 상징이 되었고, 음악 외적인 이유로 활동이 차단된 최초의 대중예술가 중 하나로 기록되었다. 이후 수십 곡이 금지되었고, 그의 이름도 대중매체에서 사라졌다. 1980년대 중반까지 그는 사실상 ‘강제 은퇴’ 상태였다.

<침묵에도 살아 숨쉬는 사운드>

하지만 그가 만든 음악은 그가 침묵하는 동안에도 사라지지 않았다. ‘미인’, ‘아름다운 강산’, ‘봄비’, ‘나는 너를’ 같은 곡들은 여전히 사람들 입에 오르내렸고, 음지에서 복각 음반이 유통되기도 했다. 90년대 후반부터는 서서히 그의 음악이 다시 조명받기 시작했고, 2000년대 이후엔 신중현에 대한 문화적 재평가가 본격화된다.

아름다운 강산 (1972)

“아름다운 강산”은 신중현이 작곡한 곡 중에서도 가장 대중적인 사랑을 받은 곡이다. 한국의 자연과 고향에 대한 찬가로 들리지만, 그 속에는 당시 혼란스러운 사회를 살아가는 이들에게 건네는 위로와 희망이 담겨 있다. 록과 포크가 어우러진 서정적인 멜로디 위에, “아름다워요~”라는 반복적인 후렴이 남다른 울림을 준다.

봄비 (1971)

혜은이의 목소리로도 유명한 “봄비”는 원래 김추자 버전으로 발표된 곡이다. 이 곡은 비가 내리는 풍경 속에서 감성을 터뜨리는 발라드 풍의 록 넘버로, 섬세한 기타 아르페지오와 감정선이 부드럽게 흐른다. 신중현의 서정성과 김추자의 소울풀한 보컬이 어우러져, 잔잔하면서도 애절한 분위기를 자아낸다. 감정의 결을 따라 흐르는 구성 덕에 지금도 세대를 넘어 사랑받는다.

나는 너를 (1971)

신중현 사운드의 또 다른 상징인 곡 “나는 너를”은 그루브한 리듬과 몽환적인 기타 플레이로 가득하다. 반복적인 리프와 단순한 구조 안에서 점점 고조되는 감정은, 사이키델릭 록의 정수를 느끼게 한다. 김정미가 부른 이 버전은 특히 여성 보컬이 지닌 자유롭고 격정적인 감성이 곡의 무드를 극대화하며, 시대를 앞서간 프로덕션으로 지금 들어도 전혀 낡지 않다.

<이름이 아니라 정신이 남는다>

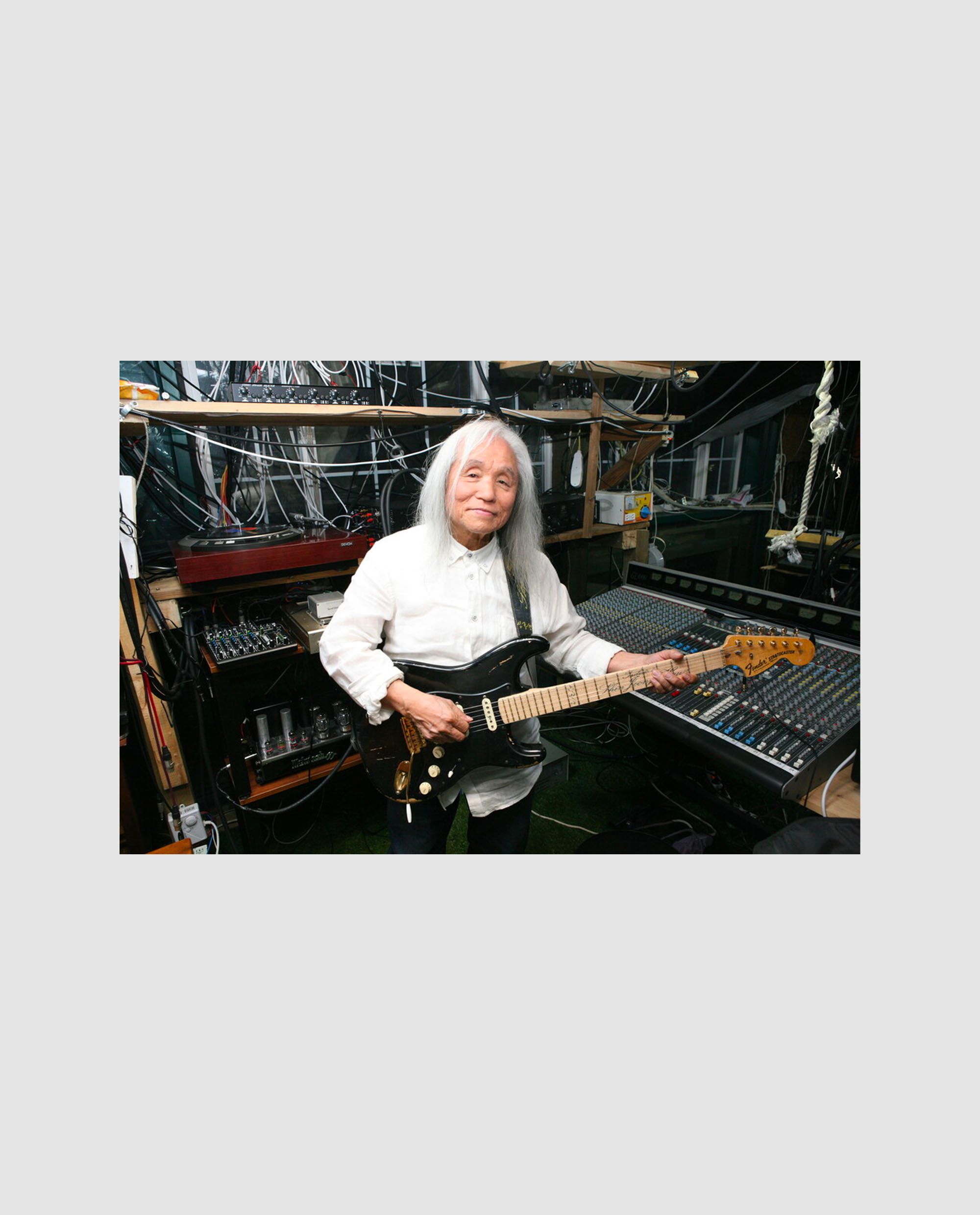

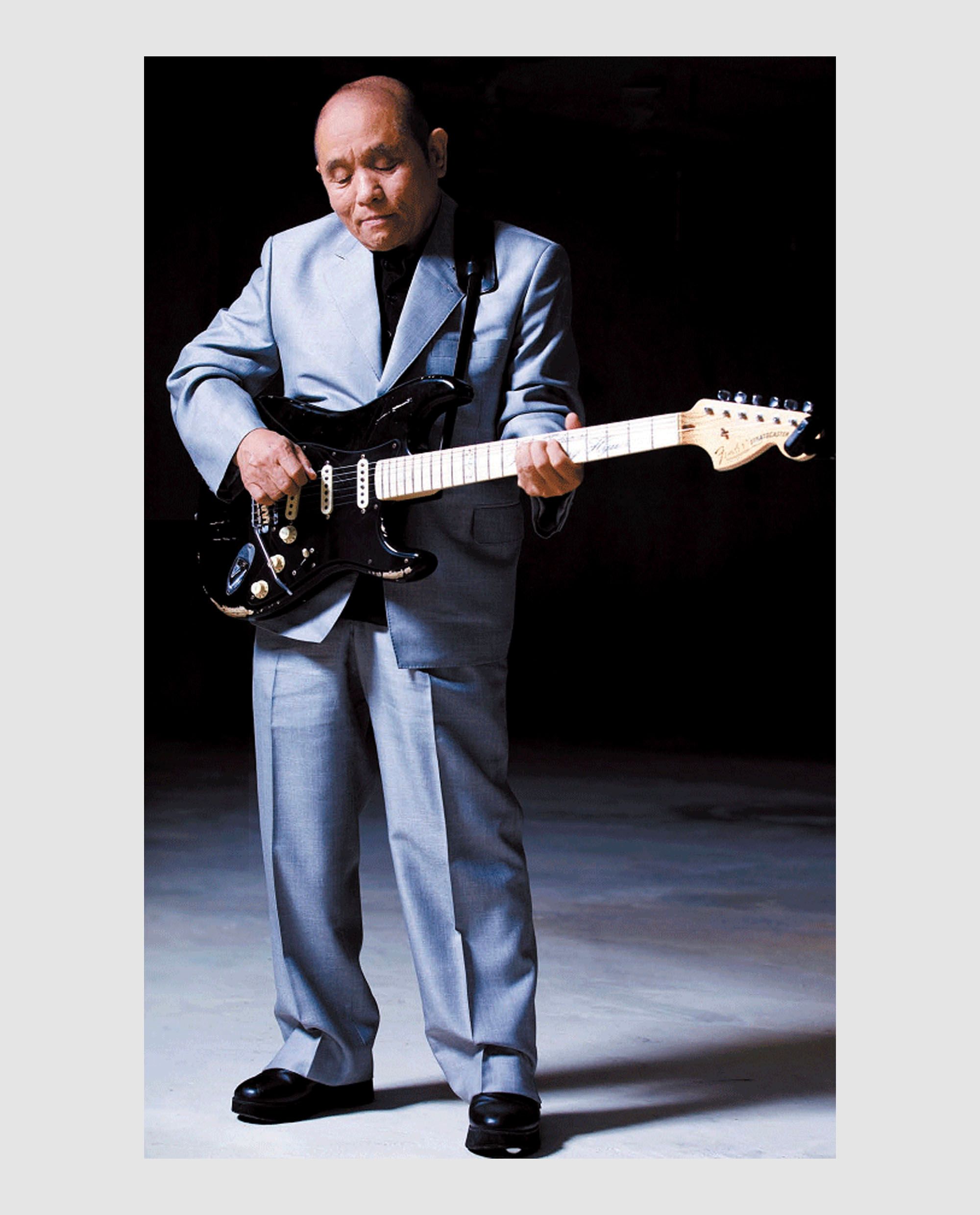

2022년, 세계적인 기타 브랜드 ‘펜더(Fender)’가 신중현 시그니처 기타를 공식 출시하면서, 그는 아시아 최초로 펜더의 공식 아티스트가 된다. 이는 지미 헨드릭스, 에릭 클랩튼, 제프 벡 등과 같은 반열에 올랐다는 의미였다. 그리고 이 시점에서야 사람들은 깨닫게 된다. 신중현은 단순한 록 뮤지션이 아닌, 시대를 앞서간 예술가이자 문화운동가였다는 것을.

신중현은 어느 시대에나 하나쯤은 등장하는 ‘시대의 앞선자’였다. 그는 시대의 요구에 맞서, 음악이 무엇을 말할 수 있는가를 끝까지 실험했다. 그의 음악은 당대에는 불온했고, 금지됐지만, 결국 가장 오래 살아남았다. 그리고 그 유산은 단지 노래나 기타 리프에 머무르지 않는다. 그것은 한국 사회에서, 예술이 자유를 말할 수 있다는 가장 확실한 증거로, 그리고 침묵마저 예술이 될 수 있음을 보여준 살아 있는 전설이었다.

Editor / 김수용(@_fulkim)

Fake Magazine Picks

웨스 앤더슨이 제작한 단편 영화 같은 광고 6선

YELLOW HIPPIES(옐로우 히피스)